Sumatra Tempo Dulu nan Memikat

|

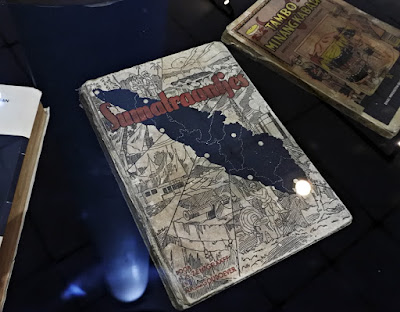

| Buku "babon" pameran foto “Warna-warni Kehidupan Sumatra 1947” |

Narasi tentang Pulau Sumatra tersaji dalam selembar poster

A0 yang ditempel di dinding dekat penerima tamu. Tak begitu nyaman dibaca

karena ukuran font terlampau kecil dengan jarak baca kurang ideal. Namun,

informasi di dalamnya menarik untuk dilihat sebelum menikmati pameran foto “Warna-warni

Kehidupan Sumatra 1947”.

Seperti pameran-pameran sebelumnya yang digelar di Bentara

Budaya Yogyakarta, saya memulai “perjalanan” ke Sumatra 1947 secara pradaksina

(searah jarum jam). Foto-foto yang dipamerkan merupakan reproduksi dari buku

lama seperti, Tanah Air Kita karya N.

A. Douwes Dekker (1950), Pusaka –Art of

Indonesia- From The Collection of National Museum dengan editor Didier

Millet (1990), dan Sumatraanjes karya

H. C. Zentgraaf (1936).

Melancong ke Bumi

Andaliman

Foto berjudul, “Buku-buku Nujum”, menyita perhatian saya.

Seorang lelaki dengan tutup kepala yang unik bertelanjang dada. Di bahu kirinya

tersampir kitab berbahan bambu yang memuat aksara dan gambar dengan makna

tertentu. Di keterangan foto disebutkan bahwa masyarakat Batak sudah tidak

menggunakan kitab ini lagi.

Di sampingnya ada foto seekor kuda dengan seorang lelaki

berdiri di sampingnya. Lelaki itu mengenakan blangkon, beskap, dan kain batik.

Unsur Jawa sangat kental dalam penampilannya. Namun, saya bertanya-tanya kuda

cantik ini didatangkan dari mana ke tanah Batak? Apakah mereka punya kuda

semacam sandel di Sumba?

|

| Ahli nujum |

Puluhan perahu “parkir” di pantai yang sangat tenang. Hanya

ada sebuah rumah tak jauh dari barisan perahu. Lalu dua pohon besar dengan

tajuk tak cukup rindang. Di sekitarnya ramai orang berkerumun serupa semut.

Setelah melihat judu foto, ternyata foto itu menggambarkan suasana hari pasaran

di Prapat, tepi Danau Toba. Wah, ramai juga ya hari pasaran di Toba. Hebatnya,

mereka tak membangun pondok atau semacamnya yang bisa melindungi diri dari

panas. Para pedagang ngemper dan

pembeli berdiri berkerumun di dekatnya. Karena belum ada drone, kemungkinan besar foto ini diambil dari atas bukit.

Pulang Kampung

“Akhirnya ada Jambi juga,” ujar saya spontan begitu melihat

foto berjudul “Sungai Batanghari di Jambi”. Ada dua pompong besar dan satu pompong

kecil bersandar di –semacam- rumah apung. Sebuah kapal besar melintas di

belakangnya. Ah, ingatan saya langsung tertuju pada coklat air Batanghari

dengan getek (perahu kecil) di atasnya. Teringat bagaimana saya harus

menyebrangi sungai terpanjang di Sumatra ini nyaris setiap hari dulu saat

menyelesaikan tugas akhir. Seketika, setitik rindu terbit di sudut hati.

Masih di sungai, yang tak begitu jelas namanya, sekitar

empat perahu dengan bentuk yang unik sandar di dermaga kecil. Perahu-perahu itu

milik BPM (Bataafse Petroleum Maatschappij). “Emang kalau di Jambi ada minyak

juga ya?” tanya seorang teman yang pergi ke pameran bersama saya.

Kilang-kilang

minyak di daerah Tempino langsung hadir dalam bayangan visual saya. Betapa

hingga sekarang saya tak pernah ingin tahu tentang sejarah perminyakan di

Jambi. Hanya sesekali saja dengar rumor bahwa pipa minyak Pertamina sering “dibocori”

untuk dicuri minyaknya. Juga selintas mengamati kehadiran para pekerja minyak

dari Petrochina Oil yang seliweran di bandara. Saya cukup terkejut ketika isu

minyak ini jadi sorotan kurator pameran. Sesuatu dari Jambi yang dipilih untuk

ditampilkan dalam pameran ini.

|

| Di atas Sungai Batanghari |

Jika saya acuh dengan minyak di Jambi, maka foto pabrik teh

Kayu Aro membuat mata berbinar. “Sebagai bekal jika satu saat berkunjung ke

sana,” saya membatin. Memang sudah sangat lama saya begitu ingin menjelajahi

tanah Kerinci. Ingin tahu cerita teh yang konon digemari ratu Inggris itu.

Bicara tentang Jambi tak lengkap jika tak mengundang Suku

Anak Dalam. Maka citra Jambi dalam pameran ini digenapkan oleh kehadiran foto seorang

lelaki Suku Anak Dalam yang berpose di tepi jalan. Hanya mengenakan cawat, ia

memegang semacam lembing di tangan kanannya. Di kanan dan kirinya membentang

pepohonan serupa hutan. Mungkin sekarang sudah jadi perkebunan sawit. Tak ada

info lebih tentang lelaki ini.

Perspektif Kolonial

Terhadap Aceh

Foto-foto untuk merepresentasikan Aceh sebagian besar berupa

potret diri tokoh dari kalangan atas. Ada Panglima Polim, seorang lelaki, dan

hulubalang Pantai Barat Aceh. Yang menarik perhatian saya ialah tutup kepala

yang dikenakan oleh mereka. Semua mengenakan topi rajut yang nyaris serupa. Apakah

sekarang mereka masih mengenakan topi yang sama?

“Rumah Orang Aceh yang Kurang Beruntung” saya pikir menjadi

foto paling menarik dari semua foto yang dipamerkan kali ini. Sebuah rumah

panggung beratapkan jerami, mungkin dengan dinding gedhek berdiri di tepi

sungai dengan perbukitan jadi latarnya. Ada beberapa pohon kelapa menjulang

tinggi. Sebatang pohon durian atau sialang turut meramaikan rimbun pepohonan di

sekitar rumah. Tapi, mengapa fotografer memilih judul seperti itu?

Apa yang salah dengan rumah ini? Ada banyak bahan pangan

tersedia di sekitarnya. Kelapa tinggal petik, durian (jika bukan sialang) atau

madu (jika bukan durian) tinggal ambil, ikan tinggal pancing, pemandangan

menyenangkan. Lalu di mana “kurang beruntungnya”?

|

| "Kurang Beruntung" |

Judul ini menarik karena memberikan label berdasarkan

perspektif kulit putih. Bisa jadi hal ini masih terus direproduksi. Stigma

bahwa rumah berbahan bambu, gedhek, atau kayu sebagai rumah orang miskin

tampaknya masih dipelihara. Padahal bisa jadi mereka menggunakan bahan-bahan

atau teknik panggung untuk merespon lingkungan yang sering gempa atau terkena

banjir misalnya.

Lalu, anggapan bahwa tinggal bersama lingkungan pohon kelapa

atau kebun tidaklah menarik dibandingkan dengan tinggal di dalam komplek yang

nyaris tanah permukaannya ditutup konblok. Bahwa tinggal di desa dengan halaman

luas, pepohonan rindang, bahan pangan tinggal ambil di sekitar, tetap saja dianggap

“miskin” dibanding dengan orang-orang yang tinggal di kota. Hantu pelabelan

miskin dan kaya ini semakin subur disemai oleh sinetron-sinetron sampah yang

selalu hidup di rumah-rumah orang di desa.

Minangkabau yang

Memukau

“Kata Bapakku, daerah yang harus kukunjungi di Sumatra itu

ialah Sumatra Barat. Gila! Menarik banget,” ujar teman saat kami melihat foto

kehidupan di Sumatra Barat. Memang, daerah ini sudah masuk dalam daftar kunjung

saya sejak lama. 10 tahun yang lalu, saya hampir datang ke provinsi ini. Namun,

karena urusan pemilu saya batal singgah ke sini. Dan hingga kini belum juga ada

tanda untuk melancong ke sana.

|

| "Memikat" |

Tiap daerah di Sumatra pasti kaya warna budaya. Namun, entah

mengapa Sumatra Barat selalu jadi prioritas saya. Tetangga provinsi tempat saya

lahir ini mampu menguarkan wangi aroma rempah begitu saya membayangkannya.

Solok, Bukittinggi, Padang, Pariaman, Lima Puluh Kota, dan masih banyak lagi

tempat di sana yang ingin saya jelajahi. Mencicipi ragam kuliner kaya rempah

dan singgah ke kampung Tan Malaka. Memang tak cukup seminggu untuk mengenal

daerah yang pernah didiami oleh Adityawarman ini. Seorang penguasa Melayu yang

foto arcanya juga ditampilkan dalam pameran ini.

Menerbangkan Asa

Menebar Hasrat

Jika dilihat lagi, pameran fotografi tetap saja masih

mengandalkan prinsip “foto mewakili seribu kata”. Begitu pula yang saya amati

dalam “Warna-warni Kehidupan Sumatra 1947” ini. Hanya ada judul foto dan

lokasi. Terkadang memang ada sedikit penjelasan lengkap terkait foto. Namun,

jangan berharap banyak untuk mendapatkan cerita terkait objek yang difoto.

Untuk alur cerita foto, mungkin akan lebih baik jika

ditampilkan berdasarkan kategori batas wilayah. Misal memulai dari Aceh atau

sebaliknya dari Lampung baru kemudian merunut ke daerah-daerah di sisi selatan

atau utaranya. Susur Sumatra dengan logika jalur darat bagi saya lebih

menyenangkan karena tidak perlu lompat-lompat. Ketika saya memulai dari Batak

kemudian diselingi Sumatera Barat dan Riau lalu singgah lagi ke Tapanuli,

rasanya kok rada capek ya. Hehehe. Padahal hanya melihat foto bukan singgah

langsung ke tempat-tempat itu.

Andai saja pameran ini disajikan dengan pendekatan

interpretasi maka pastinya akan jauh lebih menarik. Saya bisa betah

berlama-lama di sini karena ada koneksi dengan tanah kelahiran. Kurang tahu

kalau pengunjung yang lain. Namun, pastinya akan sangat disayangkan jika

kunjungan ini hanya terjebak pada citra “mooi indie” yang dibangun dalam

foto-foto yang dipamerkan. Kecuali foto “Rumah Orang Aceh yang Kurang Beruntung”

ya :D.

Namun, meskipun tak pakai interpretasi, pameran ini tetap

berhasil membuat saya makin ingin singgah ke tempat-tempat lain selain Jambi.

Tinggal lebih lama dan menanggalkan perspekstif “mooi indie”. Saya ingin

mengenal lebih dalam lingkungan dan orang-orang yang membangun kebudayaan di

bumi Suwarnadwipa ini. Semoga. Berucap saja dulu, siapa tahu akan nyata dalam

waktu mendatang.

Comments